🧠 算数の文章題が苦手な子に、プログラミングが効く理由

こんにちは、ハローパソコン教室イオンタウン新船橋校の小林です!

「計算はできるのに、文章題になると急にわからなくなる…」

そんなお子さんの様子に、心あたりはありませんか?

実は、算数の文章題が苦手な子どもには共通する“つまずきポイント”があります。

それは「読み取る力」「順序立てて考える力」、そして「自分で整理する力」。

これらはすべて、“プログラミング的思考”と深く関わっているのです。

🧩 「プログラミング的思考」は文章題と相性がいい

「プログラミング的思考」とは、目の前の問題を

-

小さく分けて

-

順番に並べて

-

組み合わせて考える

という考え方です。

これはまさに、文章題を解く時に必要とされるプロセスと同じ。

たとえば、「りんごが〇個、みかんが△個、合わせていくつ?」という文章題。

これを頭の中だけで整理するのが難しい子もいますが、

プログラミングの授業では、

「最初にA、次にBを足して、答えを出す」

という処理を、順番にブロックを並べて視覚的に組み立てていきます。

これにより、「言葉の問題」が「図で見える問題」に変わるのです。

🏫 実際にどう学べる?教室での取り組み

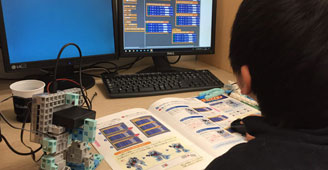

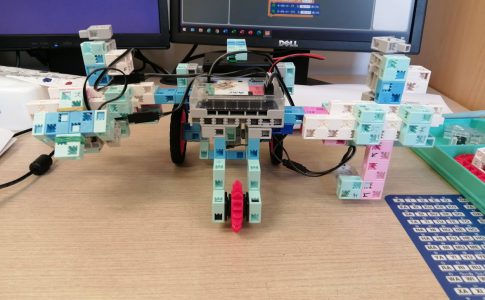

たとえば、教室で開講している「自考力キッズ」では、

ロボットを組み立て、動かすために手順を考える活動を行います。

「どうやって進む?」「どこで止める?」など、

目的に合わせてステップを考える中で、

自然と“順序立てて考える”習慣が育っていきます。

また、小学生向けの「まなるご」や「プロクラ」では、

Scratchというビジュアル言語を使って、

自分で考えたストーリーやクイズをプログラムで再現します。

「もし〜なら」「〇回くり返す」などの条件分岐や繰り返しの考え方は、

算数だけでなく、国語の論理構成にもつながる力です。

🎮 苦手克服は「楽しい!」から始まる

何より大切なのは、「楽しい!」という気持ちです。

算数の問題は「正解しないといけない」というプレッシャーがありますが、

プログラミングの授業では、正解は一つではありません。

「こうしたらどうなる?」「試してみよう!」という姿勢が歓迎されます。

たとえ最初はうまく動かなくても、

「じゃあ、次はどうしたらいい?」と考える時間こそが、学びの宝庫。

この繰り返しが、

「どうせわからない」から「考えればできるかも」に変えてくれます。

🌱 おわりに:得意のきっかけは、思わぬところに

文章題が苦手な子にとって、

プログラミングは“勉強っぽくない勉強”かもしれません。

でも、遊びながら論理的に考える力を育てることができれば、

気づけば「算数、ちょっとわかってきたかも」と思えるようになることも。

子どもにとって「楽しい」「自分でできた」という成功体験は、

どんな教材よりも大きな自信になります。

もしお子さんが「算数苦手…」と言っていたら、

ぜひ一度、プログラミングの世界にふれさせてみてくださいね。

アクセス

アクセス ページトップ

ページトップ

コメントを残す